Reservista da IDF Breaking the silence sobre Hebron

continua no fim do blog

Após Gaza, há de se conhecer outra cidade-vítima do conflito Israel vs Palestina. Uma cidade em que um punhado de gente escudada em centenas de soldados vem procedendo a um purgatio ethnos (expressão latino-grega equivalente a "limpeza étnica" na nossa língua) de uma perversidade tática sem precedentes na história da humanidade. Hebron é a cidade da Cisjordânia que catalisa o conflito da pior maneira possível. Em 1997, na época dos Acordos de Oslo II, Hebron tinha 130.003 palestinos e 530 colonos israelenses. Até 1967 a cidade só tinha habitantes palestinos, nativos ou vítimas da Naqba que tinham encontrado refúgio lá. Os problemas começaram nesse ano, quando ainda enibriados pela vitória da Guerra dos Seis Dias, o governo de Israel quis mostrar quem mandava construindo uma sinagoga no Túmulo dos Patriarcas - mesquita que abriga os restos mortais de Abrahão e Sara. Aí a IDF (Forças Armadas de Israel) ocupou o pedaço. A ocupação civil começou em 1968 com um grupúsculo de judeus ortodoxos ultra-extremistas. Alugaram um hotel para celebrar Pessah como se estivessem de passagem (Pessah é uma cerimônia judaica mais ou menos na época da nossa Páscoa) e nunca mais deixaram a cidade.

Após Gaza, há de se conhecer outra cidade-vítima do conflito Israel vs Palestina. Uma cidade em que um punhado de gente escudada em centenas de soldados vem procedendo a um purgatio ethnos (expressão latino-grega equivalente a "limpeza étnica" na nossa língua) de uma perversidade tática sem precedentes na história da humanidade. Hebron é a cidade da Cisjordânia que catalisa o conflito da pior maneira possível. Em 1997, na época dos Acordos de Oslo II, Hebron tinha 130.003 palestinos e 530 colonos israelenses. Até 1967 a cidade só tinha habitantes palestinos, nativos ou vítimas da Naqba que tinham encontrado refúgio lá. Os problemas começaram nesse ano, quando ainda enibriados pela vitória da Guerra dos Seis Dias, o governo de Israel quis mostrar quem mandava construindo uma sinagoga no Túmulo dos Patriarcas - mesquita que abriga os restos mortais de Abrahão e Sara. Aí a IDF (Forças Armadas de Israel) ocupou o pedaço. A ocupação civil começou em 1968 com um grupúsculo de judeus ortodoxos ultra-extremistas. Alugaram um hotel para celebrar Pessah como se estivessem de passagem (Pessah é uma cerimônia judaica mais ou menos na época da nossa Páscoa) e nunca mais deixaram a cidade. Apesar da invasão ser ilegal, Tel Aviv permitiu que ficassem e se instalassem em um aglomerado de casas (pregadas na cidade) que chamaram de Kiryat Arba. Dez anos mais tarde, a invasão já levava a alcunha de "assentamento" para uns, "colônia" para outros e a ONU há anos condenava sua ilegalidade apesar dos disfarces semânticos usados. Kiryat Arba contava oficial e teoricamente com 250 apartamentos que alojavam cinco mil pessoas.

Apesar da invasão ser ilegal, Tel Aviv permitiu que ficassem e se instalassem em um aglomerado de casas (pregadas na cidade) que chamaram de Kiryat Arba. Dez anos mais tarde, a invasão já levava a alcunha de "assentamento" para uns, "colônia" para outros e a ONU há anos condenava sua ilegalidade apesar dos disfarces semânticos usados. Kiryat Arba contava oficial e teoricamente com 250 apartamentos que alojavam cinco mil pessoas.

O nome da invasão foi tirado do capítulo 23 da Gênese do Antigo Testamento, que indica com este nome o local da morte e sepultamento da mulher de Abrahão, Sara, e a única parcela de terra que o casal teria possuido em seu périplo regional.

Em abril de 1979, em uma estratégia maquiavélica, um grupo de invasores composto de treze mulheres e quarenta crianças penetrou na cidade antiga durante a noite e apoderou-se de um prédio inteiro sem que os moradores (pegos de surpresa como em Gaza durante os bombardeios noturnos da IDF) pudessem fazer nada para defender o local. Pois além da tática de não ter nenhum homem neste comando civil de abordagem, o grupo contou com a arma defensiva dos soldados da IDF e do governo.

Em abril de 1979, em uma estratégia maquiavélica, um grupo de invasores composto de treze mulheres e quarenta crianças penetrou na cidade antiga durante a noite e apoderou-se de um prédio inteiro sem que os moradores (pegos de surpresa como em Gaza durante os bombardeios noturnos da IDF) pudessem fazer nada para defender o local. Pois além da tática de não ter nenhum homem neste comando civil de abordagem, o grupo contou com a arma defensiva dos soldados da IDF e do governo.

Os primeiros deixa-los-iam morar lá e virariam seus guarda-costas quaisquer que fossem os crimes que mães e filhos endiabrados cometessem todos os dias, e o segundo, no ano seguinte, autorizar-lhes-ia oficialmente a ocupação deste edifício.

Foi aí que começou a invasão sub-reptícia da cidade propriamente dita.

Com a cumplicidade de uns primeiros-ministross e negligência de outros, os invasores, fortalecidos pelo escudo dos soldados, foram atacando os hebronitas até os acossarem entre cinco colônias de estrangeiros no seio da cidade - Avraham Avinou, Beit Hadassah, Teit Romano, Beit Schneersohn e Tell Romeida - que passaram a dominar tudo o que estava em volta em uma realidade surreal.

Um punhado de mulheres, meninos e meninas adquiriu então um passatempo único e original. Infernizar a vida dos nativos de todas as maneiras que uma mente perversa pudesse e possa imaginar, no único intuito de transformar atos banais do quotidiano de um ser humano, tais como ir à escola e ao trabalho, fazer compras, sair de casa, abrir porta e janela, em atos de bravura temerários. As mulheres e crianças palestinas são apedrejadas pelos colonos quando saem de casa, insultados, ameaçados, agredidos com detritos no caminho da escola, do trabalho ou de compras de produtos de primeira necessidade. Casas e prédios ainda ocupados pelos donos que resistem ao terrorismo diário são cobertos de balas e de insultos ("Os palestinos são animais que deveriam estar enjaulados" "Espero que Deus queime todos os árabes no inferno... não são homens e sim cães" "Detestamos todos os árabes" "Morte aos árabes" "Kahane tinha razão" "Bendito seja doutor Goldstein!"...), e os soldados da IDF que têm brio e tentam fazer algo são impedidos pelas ordens de proteger os colonos de qualquer jeito, a qualquer hora e preço, sob pena de reprimenda que vai de leve a grave.

Um punhado de mulheres, meninos e meninas adquiriu então um passatempo único e original. Infernizar a vida dos nativos de todas as maneiras que uma mente perversa pudesse e possa imaginar, no único intuito de transformar atos banais do quotidiano de um ser humano, tais como ir à escola e ao trabalho, fazer compras, sair de casa, abrir porta e janela, em atos de bravura temerários. As mulheres e crianças palestinas são apedrejadas pelos colonos quando saem de casa, insultados, ameaçados, agredidos com detritos no caminho da escola, do trabalho ou de compras de produtos de primeira necessidade. Casas e prédios ainda ocupados pelos donos que resistem ao terrorismo diário são cobertos de balas e de insultos ("Os palestinos são animais que deveriam estar enjaulados" "Espero que Deus queime todos os árabes no inferno... não são homens e sim cães" "Detestamos todos os árabes" "Morte aos árabes" "Kahane tinha razão" "Bendito seja doutor Goldstein!"...), e os soldados da IDF que têm brio e tentam fazer algo são impedidos pelas ordens de proteger os colonos de qualquer jeito, a qualquer hora e preço, sob pena de reprimenda que vai de leve a grave.

Blocos de cimento dividem a cidade e tem sodado da IDF em toda parte.

A cidade antiga (que era o centro econômico de Hebron) está na zona 2, e portanto, condenada à ruína. Pois para passar da zona H1 à H2, os palestinos têm de atravessar cerca de seis checkpoints "especiais" da IDF que proibe a passagem de veículos de uma zona à outra - o que obstacula o transporte de mercadorias asfixiando assim o antigo mercado. Nos 101 postos de controle mantidos pela IDF, é comum que sejam os colonos e não os soldados que procedam à fiscalização de documentos dos palestinos como se tivessem autoridade. Estes controles de identidade são feitos com insultos e agressões já banalizadas. Humilhação nem se fala porque os cidadãos de Hebron há anos que andam de cabeça baixa.

A cidade antiga (que era o centro econômico de Hebron) está na zona 2, e portanto, condenada à ruína. Pois para passar da zona H1 à H2, os palestinos têm de atravessar cerca de seis checkpoints "especiais" da IDF que proibe a passagem de veículos de uma zona à outra - o que obstacula o transporte de mercadorias asfixiando assim o antigo mercado. Nos 101 postos de controle mantidos pela IDF, é comum que sejam os colonos e não os soldados que procedam à fiscalização de documentos dos palestinos como se tivessem autoridade. Estes controles de identidade são feitos com insultos e agressões já banalizadas. Humilhação nem se fala porque os cidadãos de Hebron há anos que andam de cabeça baixa.

Quanto aos próprios soldados israelenses, quando fazem as vontades dos compatriotas como babás de príncipes mimados são bem tratados ou suportados; quando tentam manter um mínimo de justiça e ordem equilibradas, os colonos os bombardeiam de palavrões e os chamam de nazistas por não serem suficientemente agressivos com os palestinos.

E com tal tática dos diabinhos (os meninos e os adolescentes são os algozes mais empedernidos) os oficiais e os soldados, não querendo ser repreendidos nem ter mancha no currículo militar, deixam os colonos à vontade para fazerem o que lhes apraz.

Os palestinos evitam circular nas ruas por medo de ataques físicos, morais e de "bala perdida".

A cidade vive em estado de emergência e para os colonos as ruas são para seu trânsito exclusivo - percorrem incansavelmente as zonas palestinas à caça da presa fácil armados de pedras e de qualquer objeto que sirva para dar paulada.

Por isto os homens e rapazes hebronitas capazes de enfrentar o risco de queda são obrigados a se locomover nos telhados, por passagens precárias de tábuas postas entre uma e outra casa.

Como os colonos derrubam portas, investem as residências em comandos para-militares de mulheres e meninos que agridem as famílias palestinas na própria casa, estas parecem bunkers improvisados. Os moradores das zonas "sensíveis" foram obrigados a cercar a casa de grade, condenar a porta da frente e as janelas com tábuas grossas e fechaduras pesadas, embora estas precauções não dissuadam os depredadores destas moradias históricas.

Como os colonos derrubam portas, investem as residências em comandos para-militares de mulheres e meninos que agridem as famílias palestinas na própria casa, estas parecem bunkers improvisados. Os moradores das zonas "sensíveis" foram obrigados a cercar a casa de grade, condenar a porta da frente e as janelas com tábuas grossas e fechaduras pesadas, embora estas precauções não dissuadam os depredadores destas moradias históricas.

É aquela estória do se correr o bicho pega, se ficar o bicho come.

A defesa contra o terrorismo diário é impossível porque se os hebronitas ensaiarem um movimento de auto-proteção vão parar na cadeia e nem Deus sabe quando poderão voltar para casa. Muitos cidadãos só conseguem alimentar-se com a ajuda de voluntários de ONGs e organizações estrangeiras que fazem as compras para eles. E os estudantes só vão à escola quando são autorizados pelos soldados. Lojas são fechadas aleatoriamente pela IDF (cerca de 400 foram vítimas desta tática de estrangulamento econômico) e o comércio da cidade antiga, cerca de mil lojas, foi fechado por falta de transporte de mercadoria e porque os compradores perderam acesso ao mercado.

A defesa contra o terrorismo diário é impossível porque se os hebronitas ensaiarem um movimento de auto-proteção vão parar na cadeia e nem Deus sabe quando poderão voltar para casa. Muitos cidadãos só conseguem alimentar-se com a ajuda de voluntários de ONGs e organizações estrangeiras que fazem as compras para eles. E os estudantes só vão à escola quando são autorizados pelos soldados. Lojas são fechadas aleatoriamente pela IDF (cerca de 400 foram vítimas desta tática de estrangulamento econômico) e o comércio da cidade antiga, cerca de mil lojas, foi fechado por falta de transporte de mercadoria e porque os compradores perderam acesso ao mercado.

Além do regime de terror que impuseram dentro da cidade, fora dela, os colonos destroem os campos de cultivo e envenenam as cabras das roças próximas dos checkpoints, nas barbas dos soldados.

O último veneno que os colonos encontraram é um verde claro, granulado, que tem a "vantagem" de ainda não ter antídoto, de permanecer na carne e no leite durante meses e contaminar as pessoas por ingestão ao mesmo tempo que contamina o solo.

O interessante deste veneno é que a venda dele em Israel é controlada.

Este é o status quo contemporâneo. Vamos dar uma volta pela história antes de voltar à situação atual. Primeiro a pseudo-religiosa, que é a fonte do mal dos colonos que resolveram abandonar a condição de seres humanos para viver como algozes. O Túmulo dos Patriarcas abriga, segundo as placas, Abrahão e Sara, Isaac (segundo filho do casal) e a esposa Rebeca, Esaú e Jacó (os filhos gêmeos), Léa e Raquel (as duas esposas de Jacó). Hoje ele é dividido em uma mesquita e uma sinagoga e os colonos israelenses ocupam 80% do local. Abrahão é "pai" dos semitas, tanto árabes quanto israelitas, concebidos por suas duas mulheres através dos filhos Isaac e Ismael.

Este é o status quo contemporâneo. Vamos dar uma volta pela história antes de voltar à situação atual. Primeiro a pseudo-religiosa, que é a fonte do mal dos colonos que resolveram abandonar a condição de seres humanos para viver como algozes. O Túmulo dos Patriarcas abriga, segundo as placas, Abrahão e Sara, Isaac (segundo filho do casal) e a esposa Rebeca, Esaú e Jacó (os filhos gêmeos), Léa e Raquel (as duas esposas de Jacó). Hoje ele é dividido em uma mesquita e uma sinagoga e os colonos israelenses ocupam 80% do local. Abrahão é "pai" dos semitas, tanto árabes quanto israelitas, concebidos por suas duas mulheres através dos filhos Isaac e Ismael.

Diz outra lenda que foi também ali que Adão e Eva foram enterrados após terem sido enxotados do Paraíso.

O primeiro monumento religioso foi construído pelo rei Herodes (aquele do Massacre dos Inocentes e que construiu também o segundo templo de Jerusalém que os romanos destruíram nos anos 70 DC). Depois os cristãos aumentaram o edifício no qual ergueram uma igreja, que no Império Otomano, Saladin, após conquistar a cidade transformou em mesquita.

(Mais ou menos o mesmo processo do templo de Jerusalém em cujos escombros os cristãos elevariam uma Basílica dedicada a Nossa Senhora cercada de hospital e escola - como era a praxe nas construções católicas - e no Império Otomano o complexo seria derrubado e no lugar dele surgiria a mesquita Al-Aqsa).

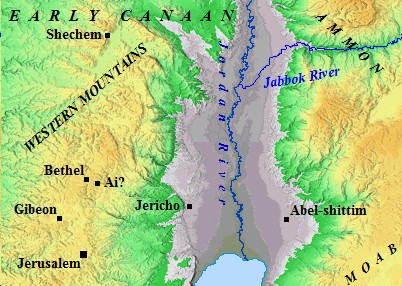

Abrahão teria chegado na região Canaaita na época de dominação palestina ( em árabe فلسطين Filasṭīn, Falasṭīn, Filisṭīn; em grego Παλαιστίνη, Palaistinē; em latin Palaestina ), cujo povo passou à história ocidental com traduções distintas: Filisteus Antes de Critos e Palestinos Depois de Cristo - talvez para dar aparência de novidade, embora em hebraico e em árabe a designação do povo pre-dominante na/da Palestina há mais de cinco milênios seja a mesma do dominado no Século XXI. O povo filistino-palestino é tão antigo que é citado na Gênesis da Bíblia. Data de no mínimo 3.500 anos Antes de Cristo. Suas cinco cidades principais estão no mapa acima. Dos palestinos de então duas figuras célebres - Golias e Dalila - ficaram para a história da qual se conhece a versão holywoodiana mais do que a verdade ( http://mariangelaberquo.blogspot.fr/2012/01/hamas-o-bicho-papao-que-falam.html).

Abrahão teria chegado na região Canaaita na época de dominação palestina ( em árabe فلسطين Filasṭīn, Falasṭīn, Filisṭīn; em grego Παλαιστίνη, Palaistinē; em latin Palaestina ), cujo povo passou à história ocidental com traduções distintas: Filisteus Antes de Critos e Palestinos Depois de Cristo - talvez para dar aparência de novidade, embora em hebraico e em árabe a designação do povo pre-dominante na/da Palestina há mais de cinco milênios seja a mesma do dominado no Século XXI. O povo filistino-palestino é tão antigo que é citado na Gênesis da Bíblia. Data de no mínimo 3.500 anos Antes de Cristo. Suas cinco cidades principais estão no mapa acima. Dos palestinos de então duas figuras célebres - Golias e Dalila - ficaram para a história da qual se conhece a versão holywoodiana mais do que a verdade ( http://mariangelaberquo.blogspot.fr/2012/01/hamas-o-bicho-papao-que-falam.html).

Ambas personagens - Golias e Dalila - são palestinos originários de Gaza, que significa "forte" na língua antiga de Canaã.

Golias era "presidente" da Pentápolis Filistina quando foi morto por David para salvar seu povo do massacre e da pilhagem que os recém-chegados levaram a cabo em seguida.

Quando Abrahão chegou à região, Hebron era uma cidade satélite das cinco metrópoles da Pentápolis na Idade do Bronze: Ashkelon, Ashdod, Ekrom, Gaza e Gath - o mapa abaixo mostra as conquistas dos filistinos/palestinos e a quantidade de cidades que constituíam seu território quando os hebreus chegaram.

Pesquisas arqueológicas revelam que os Filistinos ("Povos do mar" - nome de ironia histórica já que as águas salgadas lhes são hoje vedadas tanto no Mar Mediterrâneo na Faixa de Gaza quanto no Mar Morto na Cisjordânia, assim como a água doce dos aquíferos e do rio Jordão que a banha) espalharam sua influência à região de Canaã e consolidaram sua expansão em duas etapas. A primeira durante o reino do faraó Ramsés III (entre 1184 e 1153 AC) e a segunda no colapso da hegemonia egípcia. Segundo os textos religiosos, Abrahão entrou na Canaã filistina pelo rio Jabokk, atravessou o Jordão no encontro dos dois rios e seguiu caminho até Shechem (traduzida em português Siquém) - cidade canaita extinta situada na Samaria perto de Nablus na atual Cisjordânia, entre os montes Ebal e Garizim (que os Samaritanos da época de Jesus Cristo idolatravam), e que após a invasão israelita, dois filhos de Jacó (neto de Abrahão), para vingar o estupro da irmã, exterminaram a população adulta masculina da cidade e obrigaram os demais a se converterem à sua seita, como fariam em Hebron e nas demais cidades com algumas exceções na Pentápolis.

Pesquisas arqueológicas revelam que os Filistinos ("Povos do mar" - nome de ironia histórica já que as águas salgadas lhes são hoje vedadas tanto no Mar Mediterrâneo na Faixa de Gaza quanto no Mar Morto na Cisjordânia, assim como a água doce dos aquíferos e do rio Jordão que a banha) espalharam sua influência à região de Canaã e consolidaram sua expansão em duas etapas. A primeira durante o reino do faraó Ramsés III (entre 1184 e 1153 AC) e a segunda no colapso da hegemonia egípcia. Segundo os textos religiosos, Abrahão entrou na Canaã filistina pelo rio Jabokk, atravessou o Jordão no encontro dos dois rios e seguiu caminho até Shechem (traduzida em português Siquém) - cidade canaita extinta situada na Samaria perto de Nablus na atual Cisjordânia, entre os montes Ebal e Garizim (que os Samaritanos da época de Jesus Cristo idolatravam), e que após a invasão israelita, dois filhos de Jacó (neto de Abrahão), para vingar o estupro da irmã, exterminaram a população adulta masculina da cidade e obrigaram os demais a se converterem à sua seita, como fariam em Hebron e nas demais cidades com algumas exceções na Pentápolis.

Quando Abrahão foi para lá, Jericó, Jerusalém, Beersheba e Hebron já existiam há centenas de anos no que era chamado reino de Canaã.

E quando os israelitas foram para a Palestina séculos mais tarde, no que é cnhecido como êxodo do Egito, estas cidades e todas as dominadas pela Pentápolis eram abundantemente habitadas. Não foram para uma terra despovoada que os esperava.

Em 1967 Hebron também era povoada de famílias palestinas que estavam lá há séculos e outras refugiadas desde a Naqba, mas cujos antepassados eram do território.

Quando Yasser Arafat foi obrigado a concordar com a divisão de Hebron nos Acordos de Oslo - divisão baseada na comodidade dos colonos que haviam ocupado a cidade - o distrito (o que para nós é município) propriamente dito era de dez quilômetros.

Nesta área relativamente pequena, os Acordos de Oslo deixaram aos hebronitas uma dúzia de enclaves semi-autônomos desconectados - Área B, domínio em teoria conjunto da Autoridade Palestina e da IDF, que na prática domina tudo.

A parte de Hebron em que os palestinos moram é cercada por todos os lados pela Área C sob controle total da IDF e semeada de colônias, checkpoints e barreiras que estrangulam a cidade.

Quando Hebron foi dividida em 1997 por imposição de Netanyahu, 90.000 palestinos ficaram sob jurisdição da Autoridade Palestina (H1) e 40.000 sob ocupação direta de Israel (H2), para o bem-estar dos 450 colonos que haviam se infiltrado no centro da cidade.

Este mapa ao lado é do Ministro das Relações Exteriores de Israel e mostra algo peculiar. Todas as estradas marcadas levam a cidades ou colônias israelenses (Beersheva, Beit Hagai, etc), tirando literalmente do mapa a Cisjordânia.

O interessante não é apenas a omissão das cidades do país ocupado. É a prova da distância entre as exigências de Tel Aviv de reconhecimento formal de seu Estado e sua própria omissão dos palestinos no território ocupado.

O governo israelense vive reclamando dos mapas do Hamas não incluírem o Estado de Israel, porém os deles fazem o mesmo, ao inverso, com naturalidade.

A divisão draconiana de Hebron não foi apenas um capricho de Netanyahu. Foi uma estratégia calculada de limpeza étnica da cidade.

É o coração da cidade - a rua principal, o mercado, o tráfego - que foi sufocado para ir se extinguindo e escapando das mãos dos hebronitas.

O que mostra o mapa abaixo.

Neste mapa da mesma fonte ministerial, todos os sítios mostrados são os ocupados pelos israelenses civis e militares, como se os hebronitas fossem inexistentes ou fantasmas. Mas os palestinos estão lá e representam 99,7% da população global. Os colonos israelenses que moram em Hebron são extremistas do pior calibre. Invadem lojas para aterrorizar, pilhar, cortam a eletricidade e danificam a rede de água, depredam casas e carros, atacam crianças todos os dias no caminho da escola, passam o tempo dando golpes cada vez mais baixos e desmoralizam os israelenses honrados.

Neste mapa da mesma fonte ministerial, todos os sítios mostrados são os ocupados pelos israelenses civis e militares, como se os hebronitas fossem inexistentes ou fantasmas. Mas os palestinos estão lá e representam 99,7% da população global. Os colonos israelenses que moram em Hebron são extremistas do pior calibre. Invadem lojas para aterrorizar, pilhar, cortam a eletricidade e danificam a rede de água, depredam casas e carros, atacam crianças todos os dias no caminho da escola, passam o tempo dando golpes cada vez mais baixos e desmoralizam os israelenses honrados.

Como 500 pessoas (muitos deles, imigrantes dos Estados Unidos), inclusive crianças, conseguem aterrorizar 150.000 homens, mulheres e crianças o tempo todo sem que estes se defendam e reocupem sua cidade?

Porque estes 500 vândalos são respaldados por 4.000 soldados bem armados de armas sofisticadas, tanques, e todos os artefatos bélicos modernos disponíveis no mercado.

Falando em mercado, as colônias foram erguidas sobre ambos os lados da rua mercantil da cidade e os palestinos tiveram de cobrir toda a área com redes para se protegerem e proteger verduras e legumes dos detritos que despejam neles. Só não conseguem se livrar da urina e andam em ziguezague como fugindo de snipers.

E para completar, tem um projeto de construção de uma safe passage, tipo um "calçadão", mas não para os hebronitas circularem a salvo e sim para os colonos e os turistas judeus passarem e passearem. Inacessível aos moradores nativos, mas cuja construção prevê a demolição de no mínimo 15 casas ancestrais na cidade antiga e a desapropriação de mais 64 propriedades.

Como diz a jornalista Ada Eshpiz no jornal israelense Ha'aretz, O projeto de "calçadão" turístico que acabou de ser confirmado pelo Exército mostra que todo capricho dos colonos logo se torna um imperativo militar. A destruição das casas palestinas para a proteção dos colonos parece ser um preço baixo a pagar."

Arquitetos e curadores estrangeiros denunciaram a provável perda deste patrimônio que embora ainda não tenha sido tombado não deixa de ser uma herança cultural universal e reclamam da passividade das potências ocidentais "ao contrário da explosão dos budas pelos taliban o Ocidente parece despreocupado com esta perda que é ainda mais próxima."

|

| Rua Shuhada, a principal da cidade |

As pressões aumentaram e por enquanto a Corte Suprema de Israel deu uma parada no projeto da IDF, mas as ONGs israelenses de Direitos Humanos temem que só tenha sido uma trégua. Pois é comum que o Tribunal ensaie uma resistenciazinha, mas cedo ou tarde cede aos desejos da IDF.

E quando os juízes ouvem relatos dos ativistas das ONGs de como os soldados tratam os palestinos - que escolham entre nariz, braço ou perna que preferem que seja quebrado - fazem de conta que isto faz parte da política de limpeza de "terroristas árabes" da cidade.

Mas de fato a IDF e os vândalos ultra-ortodoxos aterrorizam, depredam e desapropriam justamente lugares que os colonos cobiçam para uso próprio.

O resultado da política de terror estabelecida na cidade é que na zona H1, metade dos 40 mil hebronitas foram enxotados de suas residências e dos 12 mil que habitavam o centro em 1997 só cinco mil ainda conseguem resistir à intimidação civil e militar, os maus-tratos, e ficar na casa dos antepassados.

Até o Canal 1 da televisão israelense fez um travelling no centro de Hebron e a câmera mostrou casas e mais casas depredadas com janelas e portas destroçadas, sem nenhuma condição de serem habitadas.

Há (poucos) cegos e surdos que ainda defendem os colonos com o argumento do massacre de 67 judeus em Hebron em 1929, esquecendo o dos palestinos no Túmulo dos Patriarcas em 1994 e irrelevando que Hebron pertence aos palestinos há cinco mil anos, com um interregno de cerca de 800 anos de dominação israelita, após a vitória de David sobre Golias.

Sem contar a destruição arquitetônica, destruição da economia, desestabilização de famílias e a limpeza étnica furtiva que vem sendo praticada desde 1967 no distrito, para o mundo inteiro ver e engolir como se fosse normal e aceitável que o valor da vida seja submetido a uma hierarquia.

É?

Para os cristãos, a simples conjetura disto é ou deveria ser insuportável e inadmissível.

O problema de Hebron é tão grave e insustentável tanto para religiosos quanto para laicos, que em 1997, a ONU cumpriu pela primeira e única vez na ocupação da Palestina a obrigação de proteção e o direito de arbitragem em conflito inter-país que lhe é atribuído, enviando, por curto período, observadores desarmados à cidade.

Estes saíram de lá chocados, mas proibidos de fazer declarações públicas do que tinham testemunhado.

Parte do que eles viram está nos vídeos abaixo.

Reservista da IDF, forças israelenses de ocupação,

Shovrim Shtika - Breaking the Silence

"Making the journey from Jerusalem to the divided city of Hebron, is a surprisingly pleasant experience. To reach Hebron, a city of great religious and political significance both to many Israelis and Palestinians (and in consequence scarred by many infamous acts of violence), you head south on Highway 60, known as the ‘Way of the Patriarchs’. You do not notice when you have crossed the Green Line into the occupied West Bank and apart from a few sightings of the separation barrier nothing seems amiss until you encounter the groups of soldiers and armoured vehicles that are everywhere in the old city of Hebron.

Through the British pro-peace organisation Yachad, my tour of Hebron was organised by the Israeli NGO Breaking the Silence (BTS), a body set up “to expose the Israeli public to the reality of everyday life in the Occupied Territories.” It does so by collecting testimonies of soldiers who have served in the West Bank, and in consequence have a body of evidence of numerous illegal and immoral acts carried out by the Israeli Defence Forces there. They also take people to see various “flashpoints” in the Occupied Territories, Hebron being their most popular tour.

Like most of the people who work for BTS, our guide is Israeli. His name is Shay and he grew up in a typical Israeli family in the settlement of Ariel. His journey from settler to anti-occupation activist began when he was first deployed to the South Hebron Hills, an area he had been taught to assume swarmed with terrorists.

He was therefore surprised to discover that his role as a soldier was both quiet and mostly sedentary. After a couple of increasingly wearisome days, Shay’s commanding officer (a settler) comes rushing in to his station and orders him to follow in a chase up a nearby hill. Shay, assuming he is in pursuit of a terrorist, follows the officer and runs up the hill after him.

After a couple of minutes of seeing nothing he suddenly spots a lone Palestinian child ahead of them; the child is half-dressed and crying, desperately running away from his armed pursuers. The commanding officer starts shouting at the child, who eventually gets away onto private property. Shay recalls that his officer turned to him simply, said “good job”, and ordered him to return to base. Shocked at what he had been asked to do, Shay immediately telephoned his mother to detail exactly what had happened only to find that his own mother would not believe what he had been ordered to do.

Experiences such as these, shared by many young men and women who have served in the West Bank, led to the founding of BTS. They discovered that this experience, of the Israeli army manufacturing violent incidents and acting punitively towards civilians who plainly pose no threat whatsoever, was common not just in Hebron but across the entire West Bank. It was, as Shay put it, “the experience of a generation”.

Most of the Israeli public do not ever get to hear about incidents such as these, only 50% of Israeli’s serve in army and of those only 1/7 experience combat duty in the West Bank. What they know is only what their government and press tell them; it is no wonder they have trouble comprehending what their children are being asked to do. The objective of BTS is to change this: they want to “bring Hebron to Tel Aviv” and show the Israeli public exactly what their government is doing in their names.

The city of Hebron is divided between the old city (H2) which is home to around 700 settlers and 21,000 Palestinians and the modern city of Hebron (H1) where approximately 120,000 Palestinians live. H2 is entirely under Israeli military control, with approximately 650 soldiers and other security personnel present to protect the settlers. There are strict rules about where Palestinians are allowed go in H2 and curfew is strictly enforced. In an effort to destroy the desire for any sort of resistance, Israeli soldiers “make their presence felt” by patrolling the streets, acting in a hostile and sometimes violent manner to residents. It has even been known for the IDF to carry out training exercises on real civilian families, teaching new soldiers how to break into a house and arrest the occupants. Palestinians here have no system of law apart from the pronouncements of the IDF.

Apart from the obvious difficulties of living under this draconian system martial law, Palestinians are also the recipients of abuse meted out by the settlers. The Israeli human rights NGO B’Tselem cite "almost daily physical violence and property damage by settlers in the city". Shay shows us the house of a deaf women who lives alone with her disabled son; settlers would throw garbage into her garden and daub insults on the walls of her home. Israeli activists would come and clean it all up only for it to happen again the next day.

The IDF often turns a blind eye to incidents like these, in part because they do not care, but in part because of the shockingly unprofessional relationships between the soldiers who serve in Hebron and the Israelis who live there. Locals regularly host soldiers who are serving in Hebron for meals in their homes and one settler has opened up a coffee shop with the sole purpose of providing free refreshment to soldiers. The fact that settlers do these things to curry favour with the soldiers (who are meant to be protecting both Palestinians and Israelis) is of course reprehensible. But the fact that soldiers capitulate to this and the IDF allows them to do so, is unforgivable. It is quite clear that the presence of the IDF is protect the illegal colonisers, not simply keep the peace.

The main road running through old Hebron, a-Shahuda Street, is empty. This was a once bustling marketplace, but has since been designated a road that only Israelis can use. Palestinians whose houses are on the a-Shahuda are prevented from leaving home by their front doors and must exit by climbing through their roofs and down the back of the building. This street was once the lively centre of Hebron with shops and market stalls, but today there is nothing, doors have been sealed shut and windows boarded.

Settlers spray-paint racist epithets on the doors and walls, but in an effort to normalise Israel’s occupation these are routinely painted over by the army. Settlers claim that these shops were shut down in 2000 after the Oslo Accords Summit at Camp David; in truth the restrictions started 6 years earlier in 1994 after the settler Baruch Goldstein murdered 29 Palestinians and injured a further 125. They were fully enforced after the second intifada.

Palestinians were punished for a crime they were the victims of, a common theme in the occupied territories. The Palestinians who remain in the old city of Hebron are amongst the poorest, 80% live below the poverty line and there are little to no employment opportunities. Those with the means leave as soon as they are able to and those who could not have been left trapped between grinding poverty and the iron fist of a foreign army.

Land theft still persists. It is not uncommon for settlers to build on private Palestinian land and even though the IDF sometimes take these structures down, settler persistence and government apathy means that many of the buildings stay. On occasion, the Israeli government will play an active role in assisting this colonisation. It demolished two houses in order that a shortcut could be built from the nearby settlement of Kiryat Arba to the Tomb of the Patriarchs – no one was asked permission, no one was compensated.

Going through the checkpoint from the old city to H1 is akin to walking through the looking glass. Within 50 metres you have walked from a sad, deserted road to an active city full of life. New Hebron is far from prosperous, life is simple and hard, but one is not forced to live under the dual fear of settler violence and the military boot.

Yet on seeing these busy streets, with the market stores brimming with harvest it is hard not to feel saddened by the reminder that this is what a-Shahuda street looked like not too long ago. There was time, prior to the creation of the state of Israel, when Hebron was undivided. Jews and Arabs lived alongside each other in peaceful quiet until violence from both sides brought that time to an abrupt end. Neither peoples in Hebron have clean hands, but today Israel is the aggressor, controlling the lives of Palestinians so that a handful of messianic colonisers can think they are walking in the footsteps of their patriarchs.

Everything that goes on in H2 is done in the name of security, yet on seeing Hebron first-hand it is hard to look upon this as anything other than a flimsy cover-story. Israel never pauses to ask itself what it would not do in the name of security.

As Shay told us, “there is no moral way to occupy someone…if you agree with occupation you agree with everything you see around you”. What I saw that day in Hebron was shocking and deeply painful; a military power exerting its force on a weak and compromised people in order to protect settlers who should not be there in the first place. This is a situation as morally indefensible as it is illegal".

Michael Goldin, has recently completed a law degree and is soon to commence a masters in legal and political theory at University College London. He is particularly interested in European human rights, the philosophy of human rights and the Israeli/Palestinian conflict.

Through the British pro-peace organisation Yachad, my tour of Hebron was organised by the Israeli NGO Breaking the Silence (BTS), a body set up “to expose the Israeli public to the reality of everyday life in the Occupied Territories.” It does so by collecting testimonies of soldiers who have served in the West Bank, and in consequence have a body of evidence of numerous illegal and immoral acts carried out by the Israeli Defence Forces there. They also take people to see various “flashpoints” in the Occupied Territories, Hebron being their most popular tour.

Like most of the people who work for BTS, our guide is Israeli. His name is Shay and he grew up in a typical Israeli family in the settlement of Ariel. His journey from settler to anti-occupation activist began when he was first deployed to the South Hebron Hills, an area he had been taught to assume swarmed with terrorists.

He was therefore surprised to discover that his role as a soldier was both quiet and mostly sedentary. After a couple of increasingly wearisome days, Shay’s commanding officer (a settler) comes rushing in to his station and orders him to follow in a chase up a nearby hill. Shay, assuming he is in pursuit of a terrorist, follows the officer and runs up the hill after him.

After a couple of minutes of seeing nothing he suddenly spots a lone Palestinian child ahead of them; the child is half-dressed and crying, desperately running away from his armed pursuers. The commanding officer starts shouting at the child, who eventually gets away onto private property. Shay recalls that his officer turned to him simply, said “good job”, and ordered him to return to base. Shocked at what he had been asked to do, Shay immediately telephoned his mother to detail exactly what had happened only to find that his own mother would not believe what he had been ordered to do.

Experiences such as these, shared by many young men and women who have served in the West Bank, led to the founding of BTS. They discovered that this experience, of the Israeli army manufacturing violent incidents and acting punitively towards civilians who plainly pose no threat whatsoever, was common not just in Hebron but across the entire West Bank. It was, as Shay put it, “the experience of a generation”.

Most of the Israeli public do not ever get to hear about incidents such as these, only 50% of Israeli’s serve in army and of those only 1/7 experience combat duty in the West Bank. What they know is only what their government and press tell them; it is no wonder they have trouble comprehending what their children are being asked to do. The objective of BTS is to change this: they want to “bring Hebron to Tel Aviv” and show the Israeli public exactly what their government is doing in their names.

The city of Hebron is divided between the old city (H2) which is home to around 700 settlers and 21,000 Palestinians and the modern city of Hebron (H1) where approximately 120,000 Palestinians live. H2 is entirely under Israeli military control, with approximately 650 soldiers and other security personnel present to protect the settlers. There are strict rules about where Palestinians are allowed go in H2 and curfew is strictly enforced. In an effort to destroy the desire for any sort of resistance, Israeli soldiers “make their presence felt” by patrolling the streets, acting in a hostile and sometimes violent manner to residents. It has even been known for the IDF to carry out training exercises on real civilian families, teaching new soldiers how to break into a house and arrest the occupants. Palestinians here have no system of law apart from the pronouncements of the IDF.

Apart from the obvious difficulties of living under this draconian system martial law, Palestinians are also the recipients of abuse meted out by the settlers. The Israeli human rights NGO B’Tselem cite "almost daily physical violence and property damage by settlers in the city". Shay shows us the house of a deaf women who lives alone with her disabled son; settlers would throw garbage into her garden and daub insults on the walls of her home. Israeli activists would come and clean it all up only for it to happen again the next day.

The IDF often turns a blind eye to incidents like these, in part because they do not care, but in part because of the shockingly unprofessional relationships between the soldiers who serve in Hebron and the Israelis who live there. Locals regularly host soldiers who are serving in Hebron for meals in their homes and one settler has opened up a coffee shop with the sole purpose of providing free refreshment to soldiers. The fact that settlers do these things to curry favour with the soldiers (who are meant to be protecting both Palestinians and Israelis) is of course reprehensible. But the fact that soldiers capitulate to this and the IDF allows them to do so, is unforgivable. It is quite clear that the presence of the IDF is protect the illegal colonisers, not simply keep the peace.

The main road running through old Hebron, a-Shahuda Street, is empty. This was a once bustling marketplace, but has since been designated a road that only Israelis can use. Palestinians whose houses are on the a-Shahuda are prevented from leaving home by their front doors and must exit by climbing through their roofs and down the back of the building. This street was once the lively centre of Hebron with shops and market stalls, but today there is nothing, doors have been sealed shut and windows boarded.

Settlers spray-paint racist epithets on the doors and walls, but in an effort to normalise Israel’s occupation these are routinely painted over by the army. Settlers claim that these shops were shut down in 2000 after the Oslo Accords Summit at Camp David; in truth the restrictions started 6 years earlier in 1994 after the settler Baruch Goldstein murdered 29 Palestinians and injured a further 125. They were fully enforced after the second intifada.

Palestinians were punished for a crime they were the victims of, a common theme in the occupied territories. The Palestinians who remain in the old city of Hebron are amongst the poorest, 80% live below the poverty line and there are little to no employment opportunities. Those with the means leave as soon as they are able to and those who could not have been left trapped between grinding poverty and the iron fist of a foreign army.

Land theft still persists. It is not uncommon for settlers to build on private Palestinian land and even though the IDF sometimes take these structures down, settler persistence and government apathy means that many of the buildings stay. On occasion, the Israeli government will play an active role in assisting this colonisation. It demolished two houses in order that a shortcut could be built from the nearby settlement of Kiryat Arba to the Tomb of the Patriarchs – no one was asked permission, no one was compensated.

Going through the checkpoint from the old city to H1 is akin to walking through the looking glass. Within 50 metres you have walked from a sad, deserted road to an active city full of life. New Hebron is far from prosperous, life is simple and hard, but one is not forced to live under the dual fear of settler violence and the military boot.

Yet on seeing these busy streets, with the market stores brimming with harvest it is hard not to feel saddened by the reminder that this is what a-Shahuda street looked like not too long ago. There was time, prior to the creation of the state of Israel, when Hebron was undivided. Jews and Arabs lived alongside each other in peaceful quiet until violence from both sides brought that time to an abrupt end. Neither peoples in Hebron have clean hands, but today Israel is the aggressor, controlling the lives of Palestinians so that a handful of messianic colonisers can think they are walking in the footsteps of their patriarchs.

Everything that goes on in H2 is done in the name of security, yet on seeing Hebron first-hand it is hard to look upon this as anything other than a flimsy cover-story. Israel never pauses to ask itself what it would not do in the name of security.

As Shay told us, “there is no moral way to occupy someone…if you agree with occupation you agree with everything you see around you”. What I saw that day in Hebron was shocking and deeply painful; a military power exerting its force on a weak and compromised people in order to protect settlers who should not be there in the first place. This is a situation as morally indefensible as it is illegal".

Michael Goldin, has recently completed a law degree and is soon to commence a masters in legal and political theory at University College London. He is particularly interested in European human rights, the philosophy of human rights and the Israeli/Palestinian conflict.

Hebron documentada pela ONG israelense de Direitos Humanos B'TSELEM

Fida, jovem palestina de 14 anos da família Abou Aisha,

cuja casa fica em um bairro vizinho de uma área ocupada pela colônia Tel Rumeida em Hebron, cansada dos ataques que a família sofre todos os dias na rua e na casa-jaula em que residem, documentou agressões.

Ato corriqueiro em Hebron

Soldados da IDF fecham sistematica e aleatoriamente comércios palestinos no centro de Hebron a fim de proteger os colonos impossibilitando o comércio e forçando os nativos a abandonarem residência e meio de subsistência, em benefício dos israelenses.

Outro ato corriqueiro filmado em fevereiro

A IDF interditou uma rua na área palestina de Hebron, para conforto dos colonos israelenses, alguns jovens reagiram, os soldados os atacaram com jatos de skunk (um líquido fedorento que cola na roupa e no corpo) e sobrou também para a família Fanun, a caminho do cemitério para enterrar um parente que morrera no dia anterior.

Reservistas da IDF Breaking the Silence sobre Hebron - continuação

Hebron na TV israelense

Lista de produtos das colônias a serem boicotados: